sabato 11 aprile 2015

L'Accademia Urbana delle Arti e i corsi di pittura di Papa

sabato 23 febbraio 2013

Se il giornalismo storico-artistico non esiste più

martedì 13 marzo 2012

Chi cerca (non) trova - Settis su Vasari e Leonardo

Da questo link invece l'articolo di Tomaso Montanari dal Corriere Fiorentino: "La riprova scientifica che ancora manca".

lunedì 17 ottobre 2011

Il San Girolamo in terracotta attribuito a Leonardo

venerdì 8 luglio 2011

E' Leonardo?

domenica 3 luglio 2011

Pedretti - E' errata l’attribuzione del «Salvator mundi»

Se Leonardo è una chimera

Di questo non esistono documenti ma, a Windsor, solo due splendidi studi per la stola e per il braccio benedicente del Cristo, stile e tecnica (matita rossa su carta preoparata di rosso) riconoscibili in quelli di paesaggi e studi di figura databili dal 1511 al 1515 e oltre.

Di questo non esistono documenti ma, a Windsor, solo due splendidi studi per la stola e per il braccio benedicente del Cristo, stile e tecnica (matita rossa su carta preoparata di rosso) riconoscibili in quelli di paesaggi e studi di figura databili dal 1511 al 1515 e oltre. La versione ancora migliore e più vicina a un eventuale prototipo di Leonardo (sulla cui esistenza è legittimo avere forti dubbi), è quella già nella raccolta del marchese De Ganay a Parigy messa all’asta alcuni anni fa dagli eredi e venduta per poche centinaia di dollari a New York e ora di proprietà privata. È questa la versione che agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso ebbe l’onore di una attribuzione allo stesso Leonardo con una monografia di Joanne Snow-Smith durante una mostra da me organizzzata nel 1982 a Vinci per essere poi trasferita a dieci musei degli Stati Uniti insieme col resto della collezione De Ganey, che comprendeva i quattro famosi studi autografi di drappeggi poi ceduti due al Louvre e due alla Collezione Jonhnson di Princeton, nonché gli autografi di Poussin e Rubens sugli scritti teorici di Leonardo, ora in mani private.

La versione ancora migliore e più vicina a un eventuale prototipo di Leonardo (sulla cui esistenza è legittimo avere forti dubbi), è quella già nella raccolta del marchese De Ganay a Parigy messa all’asta alcuni anni fa dagli eredi e venduta per poche centinaia di dollari a New York e ora di proprietà privata. È questa la versione che agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso ebbe l’onore di una attribuzione allo stesso Leonardo con una monografia di Joanne Snow-Smith durante una mostra da me organizzzata nel 1982 a Vinci per essere poi trasferita a dieci musei degli Stati Uniti insieme col resto della collezione De Ganey, che comprendeva i quattro famosi studi autografi di drappeggi poi ceduti due al Louvre e due alla Collezione Jonhnson di Princeton, nonché gli autografi di Poussin e Rubens sugli scritti teorici di Leonardo, ora in mani private.mercoledì 3 marzo 2010

Leonardo da Vinci e le sue origini arabe

Un’ipotesi un po' azzardata ma di sicuro fascino che smentirebbe l’esito della chiacchierata trasmissione “Il più grande italiano di tutti i tempi” :)

"Leonardo da Vinci, il più grande italiano di tutti i tempi era arabo".

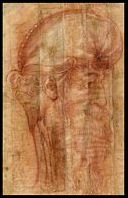

Lo rivela uno studio condotto da Alfred Breitman e Roberto Malini del Gruppo Watching The Sky, associazione impegnata nelle ricerca di opere d'arte perdute e delle tracce biografiche sconosciute dei grandi artisti del passato. Lo affermano con grande convinzione Breitman e Malini, in base ad alcune evidenze. La più importante è costituita dal ritrovamento di un'impronta digitale di Leonardo sul dipinto "La dama con l'ermellino". Secondo l'antropologo Luigi Capasso la tipologia dell'impronta è caratteristica del 60% degli individui provenienti dai paesi arabi. L'ipotesi di un origine araba del maestro non è tuttavia nuova. E' risaputo che il nome della madre di Leonardo, Caterina, era attribuito con frequenza alle schiave arabe acquistate in Toscana e provenienti da Istanbul. Anche il professor Alessandro Vezzosi, celebre studioso del Rinascimento, è convinto dell'origine araba dell'autore della Gioconda e possiede documenti che suggeriscono l'origine orientale di Leonardo Da Vinci. Anche il giovane Salai, pupillo di Leonardo, sembrerebbe un ragazzo arabo, con i capelli ricci, la pelle bruna e gli occhi scuri vivacissimi. Breitman e Malini, a questo punto, estraggono da un cassetto un bel disegno a sanguigna su un foglio di carta antica. E' un ritratto virile del primo Cinquecento è di scuola leonardesca e rappresenta un viso che possiede molte similitudini con i ritratti noti del volto di Leonardo da Vinci. La sua particolarità è che indossa un copricapo di foggia araba, una specie di turbante. Si può ipotizzare che si tratti di un ritratto del maestro eseguito da un suo allievo che conosceva le vere origini del più grande italiano di tutti i tempi. La notizia, preziosa per la Storia dell'Arte, è anche un monito per coloro che difendono a spada tratta le frontiere geografiche e culturali del nostro Paese, senza capire che il progresso sociale, morale e intellettuale di un popolo può avvenire solo grazie al contributo di altre esperienze e tradizioni. (Fonte) (Fonte)

Testa di arabo; il ritratto cinquecentesco scoperto da Watching The Sky, associazione impegnata nelle ricerca di opere d’arte perdute e delle tracce biografiche sconosciute dei grandi artisti del passato.

Del resto era noto il legame tra Leonardo e svariati testi arabi di ingegneria; e la scrittura speculare non rimanda alla grafia del mondo arabo e delle scritture semitiche che ha un andamento sinistrorso?

venerdì 26 febbraio 2010

Il cavallo di Leonardo era realizzabile

I risultati di un'indagine interdisciplinare promossa dall'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze e coordinata dallo specialista Andrea Bernardoni, autore per Giunti della più recente monografia sull'argomento, dimostra che il genio di Leonardo da Vinci, ancora una volta, aveva fatto centro e che il famoso e gigantesco monumento equestre per Francesco Sforza, alto oltre 7 metri per 70 tonnellate di bronzo era realizzabile.

lunedì 15 giugno 2009

La Gioconda Nuda

Gian Giacomo Caprotti detto il Salaino, fu una figura importante nella vita di Leonardo che lo accolse nella sua bottega a dieci anni considerandolo come un figlio; pur di temperamento irrequieto, e poco diligente, mostrò da subito un gran talento diventando l’ombra del maestro. Vasari scriveva di lui:

“Prese in Miiano Salai Milanese il qual era vaghissimo di grazia e di bellezza, avendo belli capelli ricci e inanellati, de' quali Lionardo si dilettò molto: e a lui insegnò molte cose dell'arte, e certi lavori, che in Milano si dicono essere di Salai , furono ritocchi da Lionardo.”

ma è tra le poche fonti di questo oscuro personaggio. Ritratti del giovane sono stati individuati invece in molte opere dell’artista.

Morto di morte violenta, tra i beni lasciati alla famiglia figurano “una Gioconda, una Sant’Anna, un San Giovanni Battista, una Leda, un San Gerolamo”; ora, se la Gioconda del Louvre fu lasciata da Leonardo a Francesco I per 4000 ducati, ne deriva che o il Salai fece altre copie del dipinto, o Leonardo lasciò all’allievo altre opere dello stesso soggetto.

Artista di discreto valore, riprende gli insegnamenti del Maestro; una delle pochissime opere attribuite a lui con certezza, dove è visibile, e ormai certa, anche la mano di Leonardo, è la famosa Gioconda Nuda, dove Monna Vanna sembra possedere la doppia natura umana (come il san Giovanni), sia maschile che femminile, quale androgino perfetto (ma non sarebbe difficile vedervi la fisionomia dello stesso Salai).

Il dipinto a lungo attribuito a Leonardo, pur pieni di errori, oggi è stato legato definitivamente al Salai proprio in virtù degli stessi sbagli. La visione moderna ai raggi X ha evidenziato la presenza di numerosi ravvedimenti, e soprattutto la presenza di più mani nella stesura dell’opera.

Nella rassegna “Il genio fiorentino”, oltre a questa tela (di proprietà della fondazione Primoli, e già appartenuta allo zio di Napoleone, il cardinale Fesch), verrà esposta un’altra dello stesso soggetto sulla quale sono in corso indagini. Vi è inoltre un’altra versione di impostazione un pò diversa.

Non sarebbe difficile vedere nell’opera il modello per la fornarina di Raffaello.

Un’altra opera del Salai , il San Giovanni Battista, è una riproposizione fedele dell’originale leonardesco, di buona qualità, dal quale differisce solo per lo sfondo. Infine il San Pietro e San Paolo con Madonna e bambino, opera totalmente del Salai, mostra il buon livello artistico raggiunto dallo stesso.

La fortuna e i ”misteri” della Gioconda di Leonardo saranno invece al centro di un grande evento espositivo che dal 13 giugno al 30 settembre a Vinci presenterà oltre 5.000 immagini fra opere e documenti, compresi dipinti del XVI secolo in mostra per la prima volta, legati alla fama di Monna Lisa, e la stessa Gioconda Nuda.

Qui l’opera pittorica completa e certa del Leonardo.

martedì 5 maggio 2009

Ultime Cene (Leonardo ed il cinema)

Icona per l’arte, icona per il cinema; il Cenacolo di Leonardo, come spiega K. Clark, nella sintesi tra la creazione di “un’immagine memorabile” e “una soddisfacente combinazione di forme” si pone quale modello insuperabile e perfetto, paradigma ideale attraverso il quale fissare per immagini il motivo dell’ultima cena (e per traslato una “cena” in generale) fino a diventare imprescindibile formula iconografica. Dal quadro all’inquadratura, come si vede in questa selezione di fotogrammi, la forma non cambia e l’immagine diventa una sorta di tableaux vivants incredibilmente efficace ed eloquente.

In ordine cronologico:

La vie et la Passion de Jesus Christ di Ferdinand Zecca (1902)

Christus di Giulio Antamoro (1916)

Viridiana di Luis Bunuel (1961)

Mamma Roma di Pasolini (1962)

M.A.S.H. di Robert Altman (1970)

Jesus Christ Superstar di Norman Jewison (1973)

Simpson ep. del 2005