At the first touch of winter summer fades away di Valentine Cameron Prinsep 1897

Visualizzazione post con etichetta Impressioni. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta Impressioni. Mostra tutti i post

venerdì 6 ottobre 2017

venerdì 30 settembre 2016

Architettura decostruttivista

martedì 8 dicembre 2015

Fiat Lux ieri e oggi

lunedì 23 marzo 2015

Ironie

Etichette:

Claudio Abate,

Dalì,

De Chirico,

De Dominicis,

Impressioni,

Picasso

sabato 21 febbraio 2015

Come Van Gogh vedeva il reale

Storia dell'arte e ipnosi. L'ossessione del vortice, ovvero come Van Gogh vedeva il reale e come vide la notte stellata poco prima dell'alba del 19 giugno 1889. Ci voleva questo video per farmelo immaginare. Aprite su un'altra finestra l'opera a schermo intero, fate partire il filmato, guardatelo per circa un minuto dopodiché fissate la tela. Altro che neuroni specchio, funziona anche con altre opere (Ulivi e Campi su tutti) ma con questa è sorprendente. Provate poi a guardare similmente un'opera Futurista, in particolare di Balla o Boccioni, e comprenderete il grado e la qualità del loro studio sul movimento e la simultaneità.

Etichette:

futurismo,

Impressioni,

Notte stellata,

scoperte,

Van Gogh

mercoledì 7 gennaio 2015

giovedì 17 luglio 2014

Casa Batllò animata

A volte un'animazione riesce a rendere, a livello di percezione, più di molti saggi e questo video ricrea perfettamente l'idea di architettura organica e ispirata dalla natura che aveva Gaudì.

Etichette:

animazione,

Barcellona,

Casa Batllò,

Gaudì,

Impressioni,

Video

mercoledì 4 giugno 2014

Graffiti old school

Con tutti rispetto per i graffiti preistorici ma a me questo contrasto piace.

Link: Libia, vandali imbrattano graffiti nel Sahara

Link: Libia, vandali imbrattano graffiti nel Sahara

domenica 24 novembre 2013

Come nasce un'icona - Il ritratto del Che di Korda

Il 5 marzo del 1960, a L’Avana, si svolgono i funerali per le ottantuno vittime dell’esplosione della nave francese La Coubre nel porto della capitale cubana. Il carico della nave era composto da un arsenale di munizioni provenienti dal Belgio: l’arrivo di tale carico aveva ricevuto una forte opposizione da parte degli Stati Uniti, e per tale ragione Fidel Castro aveva accusato la CIA di responsabilità nell’attentato. Un giovane fotografo di 32 anni si muove sotto la struttura allestita per l’evento e continua a fotografare chi interviene sul palco: si chiama Alberto Díaz Gutiérrez, meglio noto come Alberto Korda.

Quella mattina Korda lavora per conto del quotidiano Revolución e ha al collo una Leica M2 con un obiettivo da 90 mm. Dopo una marcia funebre percorsa sul lungomare, le maggiori rappresentanze si radunano sul palco per commemorare i caduti. Sono presenti, tra gli altri, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Fidel Castro. Korda fotografa tutti. Sono le 11.20 e mentre il Comandante interviene con un discorso infuocato, Che Guevara, sofferente per un attacco di asma, arriva in ritardo, con il volto rabbuiato.

Due scatti veloci immortalano quel volto e quello sguardo.

Ho sempre ritenuto El Guerrillero Heroico uno scatto casuale e fortunato, una foto che non ritrae realmente Che Guevara ma un personaggio astratto, immaginario, vissuto nella dimensione del mito per opera delle generazioni che l’hanno amato ed esaltato, un idolo creato dalla fantasia, cui Guevara ha soltanto prestato i lineamenti del viso. L’immagine più vera del Che è sicuramente l’intenso ritratto che René Burri realizzò nel 1963, immagine che ci restituisce il personaggio in tutta la sua autentica e contraddittoria dimensione di uomo, fuori dal mito e dalla leggenda.

(Fonte: Fotografia - Il nuovo cassetto)

Etichette:

Che Guevara,

fotografia,

Impressioni,

Korda,

pop-art

sabato 6 luglio 2013

Lo spazio vuoto del Rinascimento

Il digital artist ungherese Bence Hajdu ha rielaborato alcuni capolavori dell'arte - tra cui celebri dipinti del Rinascimento italiano - privandoli dei personaggi che li popolano. Il risultato sono nude architetture immerse in un silenzio quasi metafisico. L'assenza delle figure trasfigura letteralmente lo spazio mostrandolo nella perfezione delle forme e nel trionfo dell'architettura.

mercoledì 24 aprile 2013

La mummia che ha ispirato L'urlo

Sulla genesi del suo capolavoro Munch ha lasciato queste parole: 'Camminavo lungo la strada con due amici, quando il sole tramontò; il cielo si tinse all'improvviso di rosso sangue; mi fermai, mi appoggiai stanco morto a un recinto, sul fiordo neroazzurro e sulla città c'erano sangue e lingue di fuoco, i miei amici continuavano a camminare e io tremavo ancora di paura, e sentivo che un grande urlo infinito pervadeva la natura'. La versione principale dell'Urlo è del 1893, ma ne esistono oltre 50 varianti, perché era costume del pittore rifare continuamente i suoi soggetti più importanti. Secondo lo storico dell'arte americano Robert Rosenblum, a fare da modello per il volto emaciato fu una mummia peruviana del Musèe de l'homme a Parigi, le cui mani legate sono accostate alle gote come nel quadro di Munch. La critica ha visto in quell'immagine l'uomo solo con la sua paura in una natura che non consola, ma che amplifica quel grido fino al cielo rosso sangue. Dipinto alla fine del secolo scorso, sembra anticipare quello che il Novecento vedrà: l'Olocausto, Hiroshima. La forte carica espressionista del quadro, gli occhi ciechi, la bocca spalancata, hanno influenzato anche la cultura popolare.

Etichette:

Arte contemporanea storica,

Impressioni,

L'Urlo,

Munch

lunedì 4 marzo 2013

Grammatica dell'espressione visiva

Sull'ottimo portale Undo.net dedicato all'arte contemporanea, ma anche luogo di dibattito e di sperimentazioni visive e testuali, e di originali ricerche, ho appena scoperta questa originale rubrica portata avanti dallo storico dell'arte Marzo Izzolino. Si tratta di grammatica visiva con l'autore che, sfruttando le suggestioni proposte dai lettori, imposta delle letture specifiche e mai banali. Le potete trovare tutte a questo link.

Inviaci una immagine,

la più complessa, difficile da interpretare e comprendere che ti capiti a tiro.

Fallo per gioco,

o semplicemente per metterci alla prova;

fallo perché ne hai bisogno,

perché quella immagine ti attrae o ti ripugna ma non sai il perché;

fallo perché ti toglie il sonno;

fallo perché ti sembra di averla già vista ma non sai né dove né quando;

fallo perché qualcuno ti dice che è arte, ma tu proprio non ne capisci il motivo.

Inviacela.

Noi tradurremo questa immagine in parole.

E allora quello che il tuo intuito ha già compreso diventerà conoscenza.

Ti diremo i suoi riferimenti:

a cosa si ispira,

quale altra immagine intende richiamare.

Forse è una diversa versione di qualcosa che già esiste,

e/o

forse ha la capacità di "dire" qualcosa di nuovo.

INVITO

Tutti gli utenti sono invitati a partecipare inviando un'immagine in formato .jpg

Cercherò di rispondere con cadenza settimanale (datemi almeno una settimana di tempo per studiarmi il "caso"!)

ISTRUZIONI

Usate l'indirizzo email gdev@undo.net

Le immagini dovranno essere statiche e quadrangolari: non equirettangolari, né immersive (per progetti video e immersivi ci sarà tempo in futuro!)

Se invierete immagini create da voi, il fatto stesso di sottoporle vorrà dire che acconsentirete alla loro pubblicazione.

Se invierete immagini prese da internet, vi prego di citarne la fonte, altrimenti non le potremo pubblicare.

Se invierete immagini create da terzi vi prego di preoccuparvi di fornirci il permesso per pubblicarle, altrimenti, anche in questo caso, non potremmo farlo.

Vi prego inoltre di fornirci un vostro contatto e il vostro nome (che non saranno pubblicati e resteranno rigorosamente anonimi, a meno che non desideriate che siano visibili), perché sia verificabile la provenienza dell'immagine prima di pubblicarla.

A presto e… buona sfida!

Usate l'indirizzo email gdev@undo.net

Le immagini dovranno essere statiche e quadrangolari: non equirettangolari, né immersive (per progetti video e immersivi ci sarà tempo in futuro!)

Se invierete immagini create da voi, il fatto stesso di sottoporle vorrà dire che acconsentirete alla loro pubblicazione.

Se invierete immagini prese da internet, vi prego di citarne la fonte, altrimenti non le potremo pubblicare.

Se invierete immagini create da terzi vi prego di preoccuparvi di fornirci il permesso per pubblicarle, altrimenti, anche in questo caso, non potremmo farlo.

Vi prego inoltre di fornirci un vostro contatto e il vostro nome (che non saranno pubblicati e resteranno rigorosamente anonimi, a meno che non desideriate che siano visibili), perché sia verificabile la provenienza dell'immagine prima di pubblicarla.

A presto e… buona sfida!

Ecco il concept mentre di seguito vi allego l'ultimo articolo

sabato 2 marzo 2013

Una certa idea di Apocalisse

Questi brevi articoli di Christian Caliandro, usciti su Artribune, sono riflessioni circa il concetto di Apocalisse nella nostra era post-moderna e prendono spunto da eventi naturali, quando la natura sembra eccedere la patinata finzione cinematografica, o da riflessioni filmiche e letterarie. Emerge un'impressione di progressiva disgregazione, di accettazione dell'eccesso ma anche di anestetizzazione sensoriale per cui l'apocalisse, sempre più contaminata dalla politica, non sarebbe nient'altro che una diverso stato, o modalità, del nostro mondo.

In questi giorni il Giappone – e, in modi certo più blandi, il resto del mondo – è percorso dalla “Grande Paura”. Attraversato dall’idea dell’apocalisse. A noi il compito di parlarne. E magari di discuterne. E così si (ri)apre la rubrica “inpratica”, diretta da Christian Caliandro.

Lo tsunami giapponese

Fa specie scoprire, per esempio, che a fronte delle enormi difficoltà e privazioni materiali, alcuni giapponesi, più o meno giovani, scoprano il desiderio fortissimo di immaginazione e di narrazione: “Più dei manga, ora vorrei un romanzo, un racconto di fantasia perché la realtà è troppo dolorosa. Sono forse egoista?” (tweet di shohei0308, 13 marzo 2011).

Hiroki Azuma è autore di Generazione Otaku, un’indagine a tutto campo, di carattere anche sociologico e antropologico, della più vasta, profonda e articolata “sottocultura di massa” del pianeta. Otaku designa letteralmente la cultura dello “stare in casa”, nutrita di iper-alfabetizzazione tecnologica e comunicazione costante: “L’assenza di comunicazione è diventata un pensiero fisso. Una sensazione mai provata per quelli come me abituati a essere eternamente connessi. Ero in luogo aperto, insieme a molte altre persone, ma mi sentivo improvvisamente solo. Come se il black-out nelle comunicazioni fosse già un principio di morte” (La Repubblica, 14 marzo 2011).

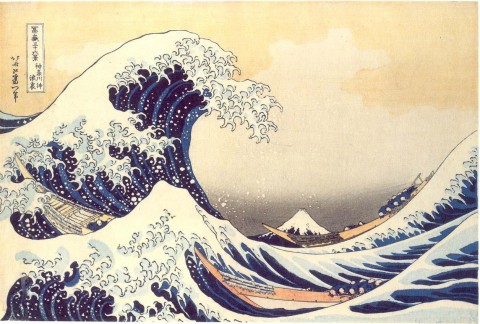

La celeberrima onda di Hokusai

Non è un caso che questa produzione culturale si nutra fin dalle sue origini – oltre che naturalmente della grande tradizione artistica e grafica nazionale: Hokusai docet – di un immaginario apocalittico, per così dire, “di prima mano”. A partire da Godzilla, infatti, fino a Mazinga, Kyashan e Ken il Guerriero, tutti i mostri, i robot e gli eroi popolari della cultura manga si inseriscono in un orizzonte di distruzione termonucleare. Un orizzonte al tempo stesso di memoria (Hiroshima e Nagasaki) e di possibilità. Uno scenario.

Il capolavoro di questo genere, Akira (Otomo 1988), basato sul fumetto omonimo, è ambientato in una Tokyo sconvolta dalla terza guerra mondiale (Neo-Tokyo), infestata da bande di teppisti in motocicletta e tormentata da una gravissima crisi politico-economica e da un conflitto sociale senza precedenti.

Fumo nero dal reattore 1 di Fukushima

Non sappiamo ancora che ne sarà di Fukushima (già trasformata peraltro in luogo semi-mitico, ritratta in quelle fotografie che sembrano già immagini di un futuro disumano, vibranti di uno sfarfallio malevolo e intrise di una minaccia tanto spettrale quanto incombente) e di questo splendido, civilissimo popolo (un po’ troppo ossessionato, per la verità, dai concetti di vergogna e di colpa – al punto da fornire per giorni informazioni incomplete, se non palesemente false, su un incidente che rischia di trasformarsi in catastrofe globale).

Sappiamo però che, accanto alla ricostruzione fisica, materiale, procederà spedita quella immateriale. Gli artisti e gli autori giapponesi ci hanno allevato negli scorsi decenni dal punto di vista intellettuale e immaginario; ci hanno addestrato a visualizzare la fine. Insieme, ovviamente, alle versioni occidentali della post-apocalisse: dall’inferno dantesco di Zombi (Romero, 1978) alle strade di morte di Mad Max 1 e 2(Miller, 1979 e 1981), dai devastati dedali urbani di 1997: fuga da New York (Carpenter, 1981) all’Armageddon effettivo di The Day After (Meyer, 1983). E poi le declinazioni più recenti, dal remake Dawn of the Dead (Snyder, 2004) al modesto I am legend(Lawrence, 2007), fino alle serie tv Jericho (CBS 2006-08) e The Walking Dead (AMC 2010-), basata sulla graphic novel di Robert Kirkman.

Apocalisse nel deserto di Werner Herzog

I nuovi artisti sapranno dare forma ai loro e ai nostri terrori collettivi, creando un mondo pauroso e fantastico, oscuro e terminale. Che rifletta secondo modalità meravigliosamente crude le nostre civiltà in perenne declino e in continuo disfacimento. Immaginare visivamente e narrativamente la fine, nel 2011. Ma prima: sopravvivere.

Si dice ‘zombie’ e si pensa ai morti viventi eternati da George Romero. Horror e basta, come in certi romanzi di Stephen King? Assolutamente no. Perché lo zombie, quello apocalittico, è il rimosso della società spettacolare. E torna, eccome se torna…

Zombies a Occupy Wall Street

Esiste però qualcosa che la narrazione apocalittica non può permettersi.

Non può mostrare alcun collegamento con la condizione storica

e collettiva che la incrementa o la ingenera,

con quella depressione di cui gli economisti temono di fare il nome.

Helena Janeczek, Depressione

(Nazione Indiana, 24 novembre 2011)

Potrà nascere in avvenire una letteratura totalitaria,

ma sarà completamente diversa da qualsiasi cosa

noi si possa oggi immaginare. La letteratura, come noi la conosciamo,

è un fatto individuale, che esige onestà mentale e un minimo di critica.

George Orwell, Nel ventre della balena (1940)

Gli zombie sono il cambiamento. Fu così nel 1968, quando Night of the Living Dead diGeorge A. Romero trasportò il cinema – non solo horror – in una dimensione ulteriore, fondendo rappresentazione documentaria e allegoria culturale, tra mutazione sociale e presenza/assenza della guerra in Vietnam. E lo fu, ancora di più se possibile, dieci anni dopo, quando il sequel Dawn of the Dead fornì l’archetipo per il ritratto della fine occidentale: l’implosione del dispositivo spettacolare, il rispecchiamento definitivo tra i morti viventi e i vivi morenti, la disintegrazione dell’ordine collettivo a partire dalle relazioni sociali ed economiche. Il mall come sistema concentrazionario contemporaneo.

Questa è stata la base per lo sviluppo degli zombie al tempo della crisi. Ad opera, certo, dello stesso Romero (autore di una vera e propria Commedia postmoderna, che segue l’involuzione storica dell’Occidente in tutte le sue fasi: dal cupissimo Day, 1986, al marxista Land, 2005, dall’ipertecnologico Diary, 2007, allo “shakespeariano”Survival, 2010); ma anche di autori giovani e nuovi, che hanno declinato il tema nel contesto attuale. Non solo registi, come lo Zack Snyder del remake adrenalinico – e tutto sommato decorativo – di Dawn of the Dead (2004) o il Ruben Fleischer della commedia grottesca Zombieland (2009).

Ma anche e soprattutto scrittori, che connettono la tradizione “zombesca” ai suoi risvolti più attuali. Lo Stephen King di Cell (2006), ad esempio, attualizza L’ombra dello scorpione (1978) raccordando la fine del mondo alla società delle comunicazioni.Robert Kirkman, nella graphic novel The Walking Dead, divenuta poi serie televisiva di culto per il canale AMC, sviscera l’apocalisse nei suoi aspetti più intimistici e psicologici: la fine è prima di tutto fine dell’uomo, delle emozioni, dei rapporti affettivi tra gli individui.

Le paure comuni, al tempo della crisi, si situano esattamente negli interstizi tra solitudine crepuscolare e globalizzazione selvaggia, tra cultura digitale e ritorni a schemi primitivi di dominazione. Gli zombie sono così, ancora oggi e chissà per quanto, una delle metafore più potenti a disposizione dell’immaginario collettivo. Da una parte, secondo la logica del rispecchiamento, sono i cittadini-consumatori, svuotati ed estenuati prigionieri di una sorta di distopia sociale installata negli stessi cervelli. Morti. Ma, al tempo stesso, sono un’allegoria del presente in senso diverso, e opposto: rappresentano il cambiamento, la trasformazione. La rivoluzione. Lo zombie è l’elemento incontrollabile, imprevisto e basico che mette in scacco un intero ordine che si credeva indiscutibile e insostituibile. Lo zombie è una funzione – misteriosa – della novità. È lo Sconosciuto che bussa alla porta della Storia, spinto dal bisogno elementare.

Zombies a Occupy Wall Street

Lo zombie è, addirittura, la critica stessa: nel momento stesso in cui è la figura fondamentale dell’Altro, del rimosso. Uno “scarto” totale che si ostina a sopravvivere, e a minacciare i cosiddetti vivi: uno scarto che pensa in modo diverso e laterale, uno scarto radicale e resistente. La zombie apocalypse – genere narrativo e immagine sintetica al tempo stesso – sta per la ribellione.

Così, lo zombie è l’annuncio di una nuova era, di una nuova specie, di un nuovo ordine – materiale, mentale, culturale – che sovverte e soppianta quello precedente. E che funziona secondo regole e convenzioni completamente differenti. È per questo, forse, che anche gli zombie sono apparsi a un tratto a Wall Street: la protesta dei morti viventi (vale a dire: tutti noi ) contro un mondo morente che pretende di controllare l’esistenza collettiva.

Terza puntata del saggio di Christian Caliandro sul concetto di apocalisse. La fine del mondo può essere raccontata o è per sua natura indescrivibile? E che rapporto c’è tra apocalisse, tensione e nostalgia? Riflessioni sulle macerie del presente e quelle del futuro.

The Children of Men

“Al futuro. Che riposi in pace.”

Jericho, serie tv (2006)

L’ossessione nostalgica del passato (anche di quello non vissuto direttamente) assume anche un’ulteriore declinazione, proiettata in avanti. Nel futuro. In particolare, in un futuro-senza-futuro costruito con gli scarti e le rovine di un’epoca morta, adatto perciò a tempi di crisi, di trasformazione e di profonda incertezza come quelli attuali – e come altri precedenti – rispetto a versioni più utopiche e ottimiste.

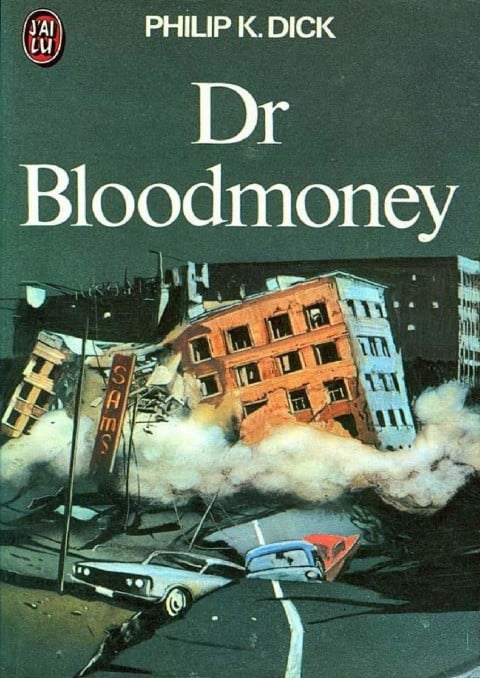

Il sentimento apocalittico è una tensione, dato che la Fine del Mondo vera e propria, al di là dei riferimenti generici e sbrigativi, sembra in fin dei conti ben poco consona ad un’epoca come la nostra in cui, come scriveva Marco Belpoliti, viviamo costantemente una fine “che non finisce di finire” (Crolli, Einaudi 2005, p. 130). Allora, molto più indicato appare lo spirito della post-apocalisse: ciò che succede, in particolare agli esseri umani e alle loro vite, dopo il disastro. Il fascino di questa proiezione era stato individuato – già ai suoi albori nell’epoca contemporanea, in piena era atomica – daPhilip K. Dick: “Invece di scrivere storie sulla catastrofe imminente, forse dovremmo dare la catastrofe per avvenuta e partire da lì…” (Pessimismo e fantascienza, 1955, inMutazioni. Scritti inediti, filosofici, autobiografici e letterari, Feltrinelli 1997, p. 89).

Philip K. Dick, Dr. Bloodmoney (1965)

La post-apocalisse, dunque, come proiezione in avanti. Ma di che cosa? Dei nostri incubi, certo, ma non solo. L’apocalisse vera e propria non può essere raccontata, in definitiva, perché verrebbe meno lo sguardo che possa testimoniare: il postulato di fondo dell’apocalisse è che il genere umano sia estinto, e che il mondo, ammessa e non concessa la sua sopravvivenza, continui senza di noi su scale temporali incommensurabili. L’apocalisse è, per definizione, indescrivibile. Per questo, sono rarissimi i testi – eccezion fatta, e non a caso, per quelli sacri e millenaristici, in cui il punto di vista è contemporaneamente interno ed esterno agli eventi – che ne parlano direttamente; ed ecco anche perché quasi tutti i prodotti culturali contemporanei comunemente e un po’ sbrigativamente indicati come ‘apocalittici’ sono, più precisamente, post-apocalittici. Una letteratura o un cinema compiutamente apocalittici, infatti, non sono esistiti se non in rarissimi casi (almeno fino a questo momento), per il semplice fatto che in essi non esisterebbe più nessuno a portare avanti concretamente il racconto.

Allora, è proprio la nostalgia ad essere declinata al futuro nel sottogenere post-apocalittico: la post-apocalisse è la nostalgia del presente. Questo processo ricorda da vicino la contemplazione malinconica e romantica delle rovine descritta, per esempio, da Christopher Woodward. Egli individua uno dei prototipi di questo genere in un’incisione di Gustave Doré del 1873, che ritrae un neozelandese davanti alle rovine della cattedrale di St. Paul e della stazione di Cannon Street, un vero esempio di proto-fantascienza post-apocalittica: “L’uomo sta disegnando le rovine della cattedrale di St. Paul, esattamente come i vittoriani disegnavano i ruderi dell’antica Roma. L’edificio diroccato simile a una cattedrale vicino al magazzino merci è la stazione di Cannon Street, nuova di zecca nel 1873 ma qui immaginata con i pilastri in ghisa del ponte corrosi dalla ruggine, nella fanghiglia creata dalle maree. Quando contempliamo delle rovine, osserviamo il nostro stesso futuro” (In Ruins, 2001; trad. it. Tra le rovine, Guanda 2008, p. 10).

Così, in quasi tutti i romanzi, i film, i dischi e i video musicali post-apocalittici, uno spazio importante, centrale è dedicato alla considerazione assorta e malinconica degli oggetti, residui e rovine di un mondo perduto per sempre. Un paio di esempi presi a caso: “Scommetto che questa il topo non saprebbe suonarla nemmeno fra mille anni, si disse. Dico, questa è praticamente musica sacra, musica del passato, del nostro sacro passato, che né animali di genio, né gente strampalata può apprezzare. Il passato appartiene soltanto a noi, esseri umani autentici. Come vorrei poter fare come Hoppy… vorrei poter andare in trance, ma non per vedere il futuro, io vorrei tornare nel passato. Quel pensiero lo fece sussultare” (Philip K. Dick, Dr. Bloodmoney, or How We Got Along After the Bomb, 1965; trad. it. Cronache del dopobomba, Einaudi 1997, p. 126).

Oppure: “Quando penso a un mondo senza neppure un essere umano, immagino – e chi non lo fa? – enormi templi e cattedrali, palazzi e castelli che sopravvivono ai secoli deserti, la British Library, aperta poco prima di Omega, con libri e manoscritti conservati con cura che nessuno leggerà mai più. Ma in fondo al cuore mi commuove soltanto il pensiero di Woolcombe, l’odore delle sue stanze umide e vuote, i pannelli che marciranno nella biblioteca, l’edera che si arrampicherà sui muri sgretolati, l’erba che nasconderà la ghiaia, il campo da tennis, il giardino abbandonato; mi commuove il pensiero di quella piccola camera da letto sul retro, che rimarrà immutata e disabitata fino a quando il copriletto finirà per squarciarsi, i libri per sbriciolarsi e anche l’ultimo quadro per staccarsi dalla parete” (P. D. James, The Children of Men, 1992; trad. it. I figli degli uomini, Mondadori 1993, pp. 35-36).

Cosa c’è “dopo” l’apocalisse? Quando tutto è irrimediabilmente perduto e niente potrà mai tornare come prima? Forse solo confusione e anarchia. E le visioni che oggi la raccontano sono forse solo proiezioni del presente.

Post-apocalisse

“Aprendo la loro sacca, i bambini gridano in coro: ‘Oh, Uomo delle Nevi, cosa abbiamo trovato?’ tirano fuori gli oggetti, li tengono sollevati come se li mettessero in vendita: un coprimozzo, un tasto di pianoforte, un coccio di bottiglia da bibita verde pallido levigato dall’oceano. Un flacone in plastica di BlyssPlus, vuoto; un Cestino di Pepite di pollo ChickieNobs, idem. Un mouse, o quanto ne rimane, dalla lunga coda flessibile. Uomo delle Nevi ha voglia di piangere. Cosa può dire loro? Non c’è modo di spiegare cosa siano, o cosa fossero, quegli oggetti curiosi. Ma hanno senz’altro indovinato cosa dirà, perché si tratta sempre della stessa solfa. ‘Queste sono cose del passato’. Mantiene una cadenza gentile ma assente. Una via di mezzo tra il maestro, l’indovino e lo zio bonario: quello dovrebbe essere il suo tono” (Margaret Atwood, Oryx and Crane, 2003).

Gli oggetti descritti sono i nostri oggetti, il mondo in rovina è il nostro mondo. Si tratta di un esercizio nostalgico, di una forma di straniamento che pratica in forma narrativa quella “archeologia del presente” di cui parla, per esempio, Fredric Jameson. La post-apocalisse costituisce l’occasione per costruire una storia che è di fatto un modulo, sempre uguale a se stesso ma con possibilità infinite di variazione: quella di un gruppo di sopravvissuti in un mondo improvvisamente ostile, in cui le regole e l’ordine precedenti sono stati irrimediabilmente stravolti.

Margaret Atwood – Oryx and Crake (2003)

La post-apocalisse è infatti molto più di un dopo-catastrofe. Una catastrofe, un disastro, sono limitati nello spazio e nell’entità distruttiva: altrove, la vita prosegue infatti come sempre. La catastrofe è un evento, all’interno di un quadro complessivo che rimane sostanzialmente inalterato dal suo accadere. La post-apocalisse invece sconvolge e riordina parametri, paradigmi e punti di riferimento. La post-apocalisse mette cioè in questione l’intero mondo, perché in questo caso la catastrofe è globale e non esiste più alcun ‘altrove’ verso cui rifugiarsi o da cui aspettare aiuti e soccorsi. Nessuna civiltà con cui ricongiungersi. Ognuno è costretto a cavarsela da solo, e il mondo non saràmai più come prima: questi sono gli assunti basilari della condizione post-apocalittica, e probabilmente i motivi principali del grande fascino che esercita su lettori e spettatori, soprattutto in momenti di grave crisi economica e sociale. Di fatto, è come se la letteratura, il cinema e la musica che appartengono a questo sotto-genere fissassero da una parte le paure e le proiezioni collettive, e dall’altra fornissero una sorta di manuale, di potenziale “libretto delle istruzioni”. Come afferma lo scrittore di fantascienza John Varley, “segretamente, siamo convinti che noi sopravviveremo: saranno gli altri a morire”.

Ugualmente, il filone post-apocalittico è profondamente diverso da quella distopico (sebbene possa avere con esso dei punti di contatto significativi): la distopia racchiude comunque una forma di ordine, per quanto perversa, ingiusta, distorta. Generalmente, essa si basa sul rigido controllo sociale – l’ingegneria sociale di 1984 e dei suoi mille epigoni -, ma la tenuta del sistema è nel suo complesso garantita da una forma grottesca di organizzazione istituzionale. Nella post-apocalisse, al contrario, regna la più completa anarchia: dopo un disastro globale che l’ha quasi annichilita, l’umanità tende a riorganizzarsi in forme spontanee, spesso crudeli. La società regredisce al suo stadio più primitivo, quello della mera sopravvivenza.

Post-apocalisse

Del resto, ogni epoca di grande trasformazione è catturata dalla fascinazione per il tema della post-apocalisse: è avvenuto dopo la Rivoluzione Francese, alla fine del XIX secolo e negli anni immediatamente precedenti alla Prima Guerra Mondiale, negli anni Trenta, negli anni Cinquanta e a cavallo tra anni Settanta e Ottanta del XX secolo. Sta accadendo anche ora, dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, due guerre iniziate ma non ancora finite e una crisi globale della quale, per ora, non si intravede la fine.

Dunque, si può ipotizzare che dietro la creazione di versioni alternative della fine del mondo da parte di periodi significativi ci sia un intento preciso di descrizione, di testimonianza, di realismo. Ogni post-apocalisse prefigurata è la rappresentazione di quella che sta avvenendo nella realtà del proprio tempo. Perciò, la post-apocalisse non serve solo a esorcizzare un timore per ciò che può accadere, ma a proiettare ciò che sta già accadendo.

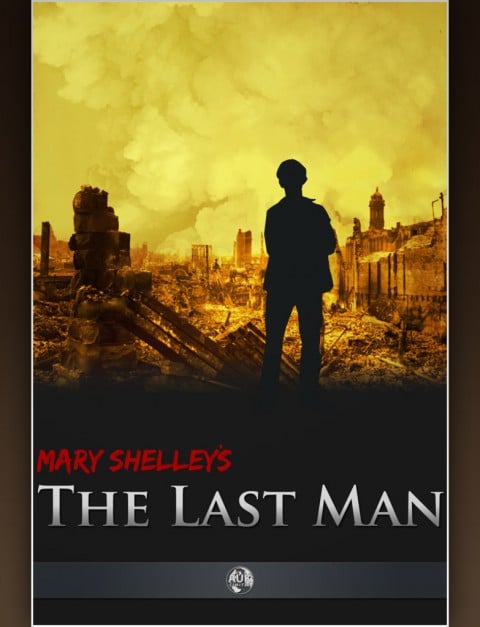

Nuova puntata del nostro saggio sul tema dell’apocalisse. Christian Caliandro ci riporta indietro nel tempo, per capire come la nostra idea della “fine del mondo” si sia formata e sia cambiata nei secoli. Da Mary Shelley a James Ballard.

Ubaldo Ragona, L’ultimo uomo sulla terra (1964)

Il punto di partenza obbligato di ogni percorso che si avventuri nel racconto dei vari modi in cui la nostra cultura ha raccontato la fine del mondo è L’ultimo uomo (The Last Man, 1826) di Mary Shelley, che rappresenta il momento fondativo dell’apocalisse moderna, seguito a distanza di settant’anni dalla conclusione de La macchina del tempo (1895) di H. G. Wells, e soprattutto da Il morbo scarlatto (1912) di Jack London, esempi di una civiltà che presagisce la sua fine imminente e violenta. In Italia, l’ultima pagina de La coscienza di Zeno (1923) di Italo Svevo fonda una “tradizione favolistico-catastrofica” (Zinato) che proseguirà nella letteratura italiana, con alterne fortune, lungo tutto il Novecento: “Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie”.

Mary Shelley, The Last Man (L’ultimo uomo, 1826)

Bisogna attendere però il secondo dopoguerra e gli anni Cinquanta, il “decennio atomico”, perché la post-apocalisse assuma i tratti e le caratteristiche formali che ci sono tuttora familiari: la paura della Guerra Nucleare informa così romanzi diversissimi tra loro come Il giorno dei trifidi (The Day of the Triffids, 1951) e The Chrysalids (I trasfigurati, 1955) di John Wyndham, Paria dei cieli (1957) di Isaac Asimov e L’ultima spiaggia (On the Beach, 1957) di Nevil Shute, oltre ovviamente ai film di fantascienza, da Quando i mondi si scontrano (When Worlds Collide, Rudolph Maté 1951) aUltimatum alla Terra (The Day the Earth Stood Still, Robert Wise 1951), fino a La guerra dei mondi (The War of the Worlds, Byron Askin 1953) e soprattutto alla trasposizione cinematografica de L’ultima spiaggia (Stanley Kramer 1959). Il concetto stesso della fine di tutto arriva a identificarsi potentemente con la Bomba, assumendo un altissimo valore simbolico all’interno della cultura popolare, destinato a durare decenni e ad evolversi.

Io sono leggenda (I Am Legend, 1954) di Richard Matheson costituisce invece un caso a sé, dal momento che aggiorna il mito dell’ultimo uomo sulla terra producendo, da solo, una sequenza intera di altri oggetti narrativi: L’ultimo uomo sulla terra (1964) diUbaldo Ragona, 1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra (The Ωmega Man, 1971) di Boris Sagal, Io sono leggenda (I Am Legend, 2007) di Francis Lawrence. Ma, soprattutto, influenzando enormemente George A. Romero nella costruzione de La notte dei morti viventi (Night of the Living Dead, 1968).

È però con la new wave fantascientifica degli Anni Sessanta e Settanta che il tema post-apocalittico acquista tutte le sue implicazioni sociali e culturali, sganciandosi progressivamente dalla connessione più o meno esplicita con la Guerra Fredda e analizzando l’impatto di un evento catastrofico globale nell’inner space dell’essere umano . Il punto di partenza in questo caso è la quadrilogia composta da James G. Ballard, in cui i quattro elementi disegnano differenti scenari catastrofici: Vento dal nulla (The Wind from Nowhere, 1961), Il mondo sommerso (The Drowned World, 1962),Terra bruciata (The Burning World, 1964) e Foresta di cristallo (The Crystal World, 1966).

John Wyndham, Chrysalids (I trasfigurati, 1955)

È forse Thomas M. Disch che in Gomorra e dintorni (The Genocides, 1965) riesce ad ottenere, a questa altezza, il più splendido esempio di apocalisse ‘godardiana’. La narrazione si serve infatti di pochi, essenziali elementi (le Piante gigantesche, i paesaggi sempre più desolati, l’atmosfera da racconto biblico) per descrivere la posizione sempre più disperata degli esseri umani, in un contesto che non li prevede più, fino alla scena finale, congelata attraverso l’associazione a un dipinto quattrocentesco: “I superstiti, tra il verde uniforme della pianura, facevano pensare alle tavole in prospettiva dei pittori rinascimentali. Le tre figure più vicine, che si trovavano a metà del quadro, formavano una specie di Sacra Famiglia, ma osservandole attentamente si scopriva che i tre avevano un atteggiamento ben diverso dalla serena felicità di una Sacra Famiglia. La donna, seduta a terra, piangeva disperatamente, e l’uomo, inginocchiato accanto a lei, riusciva a stento a trattenere le lacrime. La loro attenzione era concentrata sul piccolo bambino stretto tra le braccia della madre e che succhiava inutilmente un petto inaridito.

Un po’ più lontano, un’altra figura, che ricordava Niobe, stringeva tra le braccia lo scheletro del figlio, un bambino di una decina d’anni. I capelli rossi della donna formavano uno strano contrasto col mantello verde che copriva la terra intera.

Nevil Shute, On the beach (1957)

La terra intorno era tutta verde e si stendeva a perdita d’occhio. Su ogni metro quadrato di terreno prosperavano centinaia di Piantine che erano tutte esattamente identiche l’una all’altra.

La natura è prodiga. Su cento semi, uno o due soltanto hanno la probabilità di sopravvivere, e, su centinaia di specie, una o due soltanto si salvano.

Comunque, non l’uomo.

Infine, neppure la luna risplenderà, né le stelle saranno al Suo cospetto.

E cosa dunque ne sarà dell’uomo, che è un verme?

E del figlio dell’uomo, che è un piccolo verme?”.

Christian Caliandro

domenica 17 febbraio 2013

Kate Moss e il paradigma contemporaneo della bellezza

Partendo da un'icona della moda contemporanea, Kate Moss, diventata paradigma della bellezza odierna, una bellezza asettica, asciutta e quasi androgina, Massimo Introvigne su La Bussola Quotidiana parla dei canoni della bellezza e della sua metamorfosi. Che la Moss sia un modello nel vero senso del termine lo dimostra il grande successo nei contesti dell'arte contemporanea: una Venere del Ventunesimo secolo. Marc Quinn, tra gli artisti che maggiormente l'ha raffigurata, ha dichiarato di aver scelto Kate Moss come soggetto prediletto perchè, dal suo punto di vista, incarna la bellezza del nostro millennio, risponde ai canoni estetici dell’Occidente moderno.

|

| Lucian Freud - Jate Moss - 2004 |

"Si può considerare lo scrittore e saggista Alessandro Baricco un narcisista e un istrione, ma è certo che quando lancia un tema cominciano a dibatterne tutti i grandi giornali e migliaia di persone, perfino dal barbiere. Così poco tempo fa - nonostante la crisi economica, le elezioni e la guerra in Mali - tutti hanno cominciato a parlare dell'affollatissima lezione romana di Baricco sulla modella inglese Kate Moss, che compirà quarant'anni l'anno prossimo. Da cui, in effetti, si possono ricavare indicazioni interessanti.

Il trucco di Baricco consiste nel presentare come assolutamente originale una tesi che, in realtà, tanto nuova non è. Si tratta del cosiddetto «mutamento dei paradigmi». La teoria - Baricco si dimentica di ricordarlo - origina dal filosofo della scienza Thomas Kuhn (1922-1996), che nel 1962 la espose nel suo libro «La struttura delle rivoluzioni scientifiche». La scienza, sosteneva Kuhn, è dominata da un certo «paradigma», in base al quale gli scienziati giudicano quali teorie scientifiche sono attendibili e quali non lo sono. Ma ogni tanto - molto raramente - qualche genio propone una teoria che secondo il paradigma dominante dovrebbe essere ritenuta inattendibile, ma che nello stesso tempo alla maggioranza degli scienziati sembra intuitivamente vera. A questo punto gli scienziati possono scegliere: o buttano via la teoria, o cambiano paradigma. Di solito, cambiano paradigma, e così nascono le rivoluzioni scientifiche. L'esempio di Kuhn è la teoria della relatività di Albert Einstein (1879-1955). Secondo il paradigma dominante, che era quello di Isaac Newton (1642-1727), la teoria di Einstein avrebbe dovuto essere rigettata. Ma - intuitivamente - la comunità scientifica "sapeva" che rigettare la teoria della relatività sarebbe stato un errore. Dunque, anziché mettere da parte la teoria di Einstein perché contrastava con il paradigma, mise da parte il paradigma e ne creò uno nuovo. Si passò dal paradigma newtoniano a quello einsteiniano: una tipica rivoluzione scientifica, secondo Kuhn.

Con grande sorpresa di Kuhn, nel 1968 il suo libro ispirò prima i «sessantottini» e poi il New Age. L'idea del cambiamento di paradigma fu applicata prima alla politica e poi alla religione. Si disse che idee politiche e religiose che in base ai vecchi paradigmi avrebbero dovuto essere rifiutate a molti giovani erano apparse intuitivamente come vere. E così i giovani del Sessantotto e del New Age, anziché rinunciare alle nuove idee, avevano buttato via i vecchi paradigmi e avevano iniziato a costruire uno nuovo. Kuhn si affrettò a spiegare che la sua ipotesi valeva solo per la scienza, e che le trasposizioni politico-religiose erano arbitrarie. Ma nessuno gli diede retta.

L'operazione di Baricco - in questo, effettivamente, innovativa - consiste nell'estendere la teoria del cambiamento di paradigma a tutti i campi della vita umana, compresi alcuni apparentemente frivoli.

Così ci spiega che quando nel 1968 l'atleta americano Dick Fosbury vinse la medaglia d'oro nel salto in alto alle Olimpiadi saltando all'indietro e cadendo sulla schiena, il suo stile contraddiceva assolutamente il paradigma atletico vincente. Ma i saltatori intuivano che Fosbury aveva ragione, perché saltava più in alto degli altri. Così smisero di criticare Fosbury e cambiarono il paradigma del salto in alto. Oggi quasi tutti saltano "alla Fosbury".

Quando debuttò - prosegue Baricco - la soprano Maria Callas (1923-1977) per il paradigma del bel canto dell'epoca appariva addirittura stonata. Ma ebbe talmente successo che cambiò il paradigma musicale, e nella generazione successiva tutte cercavano d'imitare la Callas.

Un passo in più, e Baricco applica la teoria del cambiamento di paradigma nientemeno che alla bellezza femminile. Fino al 1990 circa - ci dice - la bella modella o attrice doveva essere alta, formosa, preferibilmente bionda, muoversi in modo aggraziato e non avere atteggiamenti o movimenti volgari. Il tipo di questa bellezza era la modella tedesca Claudia Schiffer.

A un certo punto nelle sfilate di moda irruppe Kate Moss, che veniva da un quartiere malfamato di Londra, era relativamente bassa (1,72), bruna, meno formosa di altre modelle, fumava a catena, sniffava cocaina e si presentava in modo ostentatamente volgare. Secondo il paradigma dominante, Kate Moss avrebbe dovuto essere considerata brutta. Ma il pubblico - e, si potrebbe aggiungere, alcuni artisti che andavano per la maggiore che la ritrassero in opere poi vendute per milioni di euro, dal pittore nipote del fondatore della psicoanalisi Lucian Freud (1922- 2011) allo scultore Marc Quinn - intuirono >che Kate Moss, a suo modo, era bellissima. Piuttosto che rinunciare a questa bellezza, cambiò il paradigma della bellezza femminile. E in poche settimane le bellezze alla Claudia Schiffer si ritrovarono invecchiate e superate.

Nelle idee di Baricco ci sono molti spunti interessanti. Certamente i paradigmi cambiano, ogni tanto in modo radicale e rivoluzionario. Ed è anche vero che il canone della bellezza femminile che ogni epoca si dà non è un elemento irrilevante per comprendere la sua mentalità. Occorre però intendersi. Non tutti i cambiamenti di paradigma sono positivi. È quello che cercava di spiegare Kuhn: i mutamenti di paradigma nella scienza normalmente hanno assicurato un progresso. Ma non è affatto garantito che cambiare i paradigmi in campi come la politica, la religione o l'arte garantisca un progresso. Potrebbe darsi che, anziché andare avanti, si vada indietro, a meno di adottare un'ideologia del progresso che non ha nulla di «scientifico» o di ragionevole.

Se un cambiamento di paradigma sia positivo o negativo è qualcosa che va valutato caso per caso. Il paradigma Fosbury aiuta gli atleti a saltare più in alto. Può darsi che la Callas abbia aggiunto al canto sonorità nuove.

Ma i cambiamenti di paradigma in campo artistico - almeno per chi crede, com Benedetto XVI, che esista una bellezza oggettiva - spesso hanno portato a una paradossale esaltazione del brutto e del volgare. Si può riconoscere che la bellezza femminile, in quanto non deriva solo dal corpo ma anche dall'acconciatura, dai movimenti, dai vestiti sia a suo modo un'opera d'arte. L'idea risale al pittore e poeta preraffaellita Dante Gabriel Rossetti (1828- 1882), il quale causò a sua volta un cambiamento del paradigma prevalente in materia imponendo il modello di Jane Morris (1839-1914), una donna che forse la generazione precedente avrebbe considerato non particolarmente avvenente e che in seguito fu esaltata come una delle più grandi bellezze della storia.

Ma, se questo è vero, vale anche qui l'insegnamento del Papa secondo cui la bellezza è oggettiva: tollera certo variazioni infinite, ma deve sempre ispirare al vero e al buono e non si può semplicemente rovesciare il tavolo chiamando il brutto bello e viceversa. Da questo punto di vista la rivoluzione di Kate Moss di cui parla Baricco - che forse inizia ben prima di Kate Moss, intorno al fatidico 1968 - è parte di quella «rivoluzione antropologica» di cui parla Benedetto XVI e su cui il giudizio non può che essere negativo.

Una «bellezza» triste, malata, impastata di droghe, volgare non può essere vera bellezza, così come l'arte che la ritrae - tipico il fin troppo famoso ritratto di Kate Moss di Lucian Freud - è un'arte della provocazione e del brutto, che anziché avvicinarci alla vera bellezza ce ne allontana. L'unica consolazione è che oggi si avverte una certa reazione a questi modelli post-sessantottini.

Se non alla Venere di Sandro Botticelli (1445-1510), un modello di bellezza fondato sulla grazia e la proporzione che ha resistito nei secoli, torniamo almeno a Jane Morris: bellezza tutta moderna, misteriosa e con una vena di tristezza, ma almeno elegante e tutt'altro che volgare.

|

| Marc Quinns |

|

| Marc Quinns |

|

| Kate Moss - Murakami |

lunedì 3 dicembre 2012

Storia dell'arte coatta

Come spiegare la storia dell'arte in romanaccio? Ci pensa questo blog: L'arte spiegata ai truzzi.

Tiziano Vecellio (Pieve di Cadore, 1480/1485 – Venezia, 1576)

Amor sacro e amor profano

1515 ca, Roma, Galleria Borghese, olio su tela (118 × 279 cm)

E mo io so sicura che tte stai a pensà, a pischella de sinistra che è tutta acchittata che pare na principessa è aamore sacro, e quella de destra gnuda che pare na zoccola è aamore profano.

Ma fattoo dì, sce sta tutto n’artro significato, e se a smetti n’attimo de smanettà co sto cellulare too spiego.

Tanto pe comincià, tocca sapè perché Tizziano ha fatto sto quadro. ‘N pratica sce staveno due che se staveno a sposà, de du famije che erano stati nemisci pe ‘n sacco de tempo, e mo sti due se sposeno come pe ffà pasce, e er marito je voleva da regalà sto quadro aaa moje, e je disce a Tizziano, je disce “A Tizzià, te che sce capisci e se bbravo, famme sto quadro qua che io nun so come spiegattelo ma deve da esse tipo che spiega in che consiste er matrimonio.” Carcola quinni che Tizziano s’è messo llà e sto quadro è come che fosse na ricetta pe er matrimonio perfetto, tipo quii libbri che vendono “Come fa funzionà er matrimonio”. Sì o so, te drentro na libreria sce sei entrato pe sbajo solo na vorta che a polizzia te stava a core appresso. Vabbè.

Tornamo ar quadro. Allora, a pischella a sinistra è vestita come na sposa, perché er matrimonio è ‘n contratto, du persone che se sposeno de fronte aaa legge pe mette i bbeni in comune e mette ar monno li fiji leggittimi e riconosciuti. L’arta, quella gnuda, te sta a ddì che er matrimonio è pure ‘n sacramento, che nfatti uno se sposa in comune oppure ‘n chiesa ma se tte sposi ‘n chiesa perché sce credi vale pure ar comune oppure te sposi ar comune perché nte ne frega ‘n cazzo ma all’epeca de Tizziano nun se poteva fa perché se discevi che daa Chiesa nte fregava ‘n cazzo te mettevano ar gabbio.

Insomma, quella llà è gnuda perché er sacramento der matrimonio è na cosa spirituale, come ‘n idea, è na cosa de purezza, e anfatti scià ‘n mano na fiamma, che va verso er cielo, come a ddì, Signò, l’amore nostro o dedicamo a tte.

Ste du pischelle poi stanno sedute su na fontana che pperò na vorta era na tomba. Na tomba dell’antichi romani, che sse chiama sarcofago, però riempita d’acqua. Scioè, Tizziano te vole dì, a morte po ridiventà vita, che mo ste du famije se odiaveno e se ammazzaveno pe strada, ma mo che se sposeno diventano tuttamisci volemose bbene tarallucci e vino.

E sce stà un amorino, pare n’angioletto ma è Cupido, che se usa pure anfatti a san Valentino e vor dì amore, e cche fa? Ammischia l’acqua carda e quella fredda, come a dì, se tte sposi a temperatura ggiusta daamore che sce devi avè è né cardo né freddo, na cosa ggiusta, scioè tu moje n’è n’estranea e je devi volè bbene ma n’è manco na puttana che state a scopà ogni du minuti. Armeno all’epeca se pensava ccosì.

Quinni vedi che ogni cosa scià ‘n significato. Pure su o sfonno, er castello e a cchiesa so n’artra vorta er civile e er religgioso, e i cani so’ a federtà, che pure è ‘mportante ner matrimonio, e i coniji se sa, vor dì tanti fiji, e…ma che tte sei addormito?

1515 ca, Roma, Galleria Borghese, olio su tela (118 × 279 cm)

E mo io so sicura che tte stai a pensà, a pischella de sinistra che è tutta acchittata che pare na principessa è aamore sacro, e quella de destra gnuda che pare na zoccola è aamore profano.

Ma fattoo dì, sce sta tutto n’artro significato, e se a smetti n’attimo de smanettà co sto cellulare too spiego.

Tanto pe comincià, tocca sapè perché Tizziano ha fatto sto quadro. ‘N pratica sce staveno due che se staveno a sposà, de du famije che erano stati nemisci pe ‘n sacco de tempo, e mo sti due se sposeno come pe ffà pasce, e er marito je voleva da regalà sto quadro aaa moje, e je disce a Tizziano, je disce “A Tizzià, te che sce capisci e se bbravo, famme sto quadro qua che io nun so come spiegattelo ma deve da esse tipo che spiega in che consiste er matrimonio.” Carcola quinni che Tizziano s’è messo llà e sto quadro è come che fosse na ricetta pe er matrimonio perfetto, tipo quii libbri che vendono “Come fa funzionà er matrimonio”. Sì o so, te drentro na libreria sce sei entrato pe sbajo solo na vorta che a polizzia te stava a core appresso. Vabbè.

Tornamo ar quadro. Allora, a pischella a sinistra è vestita come na sposa, perché er matrimonio è ‘n contratto, du persone che se sposeno de fronte aaa legge pe mette i bbeni in comune e mette ar monno li fiji leggittimi e riconosciuti. L’arta, quella gnuda, te sta a ddì che er matrimonio è pure ‘n sacramento, che nfatti uno se sposa in comune oppure ‘n chiesa ma se tte sposi ‘n chiesa perché sce credi vale pure ar comune oppure te sposi ar comune perché nte ne frega ‘n cazzo ma all’epeca de Tizziano nun se poteva fa perché se discevi che daa Chiesa nte fregava ‘n cazzo te mettevano ar gabbio.

Insomma, quella llà è gnuda perché er sacramento der matrimonio è na cosa spirituale, come ‘n idea, è na cosa de purezza, e anfatti scià ‘n mano na fiamma, che va verso er cielo, come a ddì, Signò, l’amore nostro o dedicamo a tte.

Ste du pischelle poi stanno sedute su na fontana che pperò na vorta era na tomba. Na tomba dell’antichi romani, che sse chiama sarcofago, però riempita d’acqua. Scioè, Tizziano te vole dì, a morte po ridiventà vita, che mo ste du famije se odiaveno e se ammazzaveno pe strada, ma mo che se sposeno diventano tuttamisci volemose bbene tarallucci e vino.

E sce stà un amorino, pare n’angioletto ma è Cupido, che se usa pure anfatti a san Valentino e vor dì amore, e cche fa? Ammischia l’acqua carda e quella fredda, come a dì, se tte sposi a temperatura ggiusta daamore che sce devi avè è né cardo né freddo, na cosa ggiusta, scioè tu moje n’è n’estranea e je devi volè bbene ma n’è manco na puttana che state a scopà ogni du minuti. Armeno all’epeca se pensava ccosì.

Quinni vedi che ogni cosa scià ‘n significato. Pure su o sfonno, er castello e a cchiesa so n’artra vorta er civile e er religgioso, e i cani so’ a federtà, che pure è ‘mportante ner matrimonio, e i coniji se sa, vor dì tanti fiji, e…ma che tte sei addormito?

martedì 27 novembre 2012

Apocalittici e integrati

Interessante articolo (con relativo dibattito nei commenti) del blogger Luca Rossi (Whitehouse) circa atteggiamenti e modi operativi degli artisti di ultima generazione racchiusi, pare, in un vuoto citazionismo di maniera e incapaci di formulare il nuovo. Da artribune. Insieme all'articolo voglio sottolineare anche l'ottimo blog di Michele Dantini, saggista e critico, professore di storia dell'arte contemporanea in Piemonte, autore di puntuali articoli circa l'odierno e marcio sistema dell'arte e della cultura.

Luca Rossi - Giovani Indiana Jones

"Ultimamente moltissimi giovani artisti fanno sistematico riferimento alla storia e al passato. Assistiamo a un vero feticismo della citazione: peschiamo da Wikipedia e formalizziamo come vuole la moda, sfogliando le fanzine giovanilistiche Mousse eKaleidoscope. La tecnica è quella di lavorare su immaginari accattivanti, esattamente come fa il cinema o la letteratura. Ma mentre il cinema e i libri hanno la possibilità di calibrare una certa complessità espressiva e narrativa, l’arte sembra limitarsi a proporre gadget-feticci di quel determinato immaginario. L’opera, come dato finito e oggettuale, sembra paradossalmente tradire la complessità dell’immaginario o dell’evento storico che abbiamo deciso di citare.

È come se il giovane artista dovesse riempire ostinatamente un vuoto, o volesse fare a tutti i costi l’artista. La citazione del passato fornisce un contenuto sicuro, spesso non criticabile e che può essere formalizzato in mille modi accattivanti: i calchi dell’aula bunker Anni Settanta (Rossella Biscotti, Il Processo, 2010-11.), le sculture e le facce diavolesche dei babilonesi, il rame e il piombo della centrale nucleare dismessa, le dimensioni della cella di Aldo Moro (Francesco Arena, 3,24 mq, 2004), riferimenti all’occultismo e alle donne barbute, alla psicologia incrociati con immaginari di inizio secolo, recupero delle lettere degli anarchici, recupero del giornale di quel dato giorno del 1961 ecc. Giovani Indiana Jones scatenati che, come fossero nel fast food della storia, imbarcano citazioni e riferimenti con la stessa facilità e leggerezza con cui postano su Facebook.

Francesco Arena – 18.900 metri su ardesia (La strada di Pinelli) – 2012

Se il presente e il futuro sono incerti, meglio rifugiarsi in un passato percepito come mitico. È come se non ci fosse la volontà e la capacità di risolvere il presente, ma fosse sempre necessario aggrapparsi e fare riferimento a una memoria rassicurante. Non è la memoria nozionistica del passato e della storia che può migliorare il presente e il futuro, ma la capacità di adottare modalità e atteggiamenti migliori a fronte di errori passati. Fare i calchi dell’aula bunker degli Anni Settanta, piuttosto che ricreare la cella di Aldo Moro, significa proporre modalità e procedure che così presentate risultano fini a se stesse: la modalità del calco in cemento e la modalità del falegname-arredatore. Vedere i calchi dell’aula bunker o entrare nella cella di Aldo Moro ci forniscono un momento fugace di godimento voyeurista, ma poi le opere permangono come feticci più o meno originali.

Non è la nozione storica che risulta essere interessante, ma è la capacità di aggiustare e modificare procedure e modalità in funzione della memoria storica. Questi giovani sono ripetitori della nozione-citazione, ma non suggeriscono alcuna modalità-procedura-atteggiamento per risolvere il presente. La cosa più spiacevole è che sembra mancare consapevolezza dell’opera come progetto: ossia sembra che i risultati che questi giovani Indiana Jones si prefiggono non corrispondano ai risultati reali. Inoltre, costoro possono fare affidamento su una folta schiera di curatori nazionali e internazionali che contribuiscono a diffondere l’uso di queste pratiche citazioniste: questo perché oggi le grandi mostre internazionali tendono ad assomigliare a luna park per adulti dove a ogni “giostra-installazione” è necessario proporre un diverso immaginario accattivante.

Jerry Saltz

Una certa retorica del passato fornisce la possibilità di essere accettati in un Paese per vecchi, in un Occidente per vecchi. Ne risulta un fatto significativo: sembra che i giovani vengano pagati per il loro silenzio e la loro arrendevolezza dalla stessa Nonni Genitori Foundation che agisce verso di loro come ammortizzatore sociale. Una “generazione nulla”, come la definisce Jerry Saltz [1], che si lamenta sistematicamente di “un mondo che fa schifo” ma che poi non riesce a fare nulla. E che procede nel più banale individualismo opportunista.

Dall’Italia molti scappano come eterni Peter Pan, sospesi tra una residenza d’artista e un’altra, sempre impegnati a riempire ostinatamente quel vuoto con qualcosa che possa risolvere il loro disagio. Costoro non scappano solo dall’Italia schiacciati da esterofilia e complessi d’inferiorità, ma scappano anche da un presente e da un futuro che non sanno e che non vogliono risolvere. Tutto andrà bene per loro, nel ristretto sistema dell’arte, fino a quando potranno lavorare bene alle pubbliche relazioni. E fino a quando la Nonni Genitori Foundation continuerà a pagare.

Luca Rossi

[1] Generazione Nulla, “Flash Art Italia”, n. 295, luglio-agosto-settembre 2011, p. 64.

“…La storia postbellica dell’arte italiana è segnata dagli equilibri geopolitici e culturali della guerra fredda, e da quello che potremmo chiamare il marketing delle identità locali. Come confrontarsi con una tradizione illustre, la propria, se si appartiene a una nazione che si scopre bruscamente periferica? E come ripristinare dialoghi cosmopoliti dopo decenni di isolamento?

La «mutazione» si compie tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento: se un artista come Fontana rimane fedele a un mondo la cui capitale è Parigi, e il cui faro indiscusso è Picasso, Manzoni apre a geografie artistiche atlantiche. Intende la citazione non come mera ripetizione o gioco culturale, ma come pratica distorsiva, satirica e fantastica. «Plagio» e «furto» iconografico, ai suoi occhi, sono modi attraverso cui la Periferia può tornare a parlare di sé e modificare i rapporti che la legano al Centro.

“…La storia postbellica dell’arte italiana è segnata dagli equilibri geopolitici e culturali della guerra fredda, e da quello che potremmo chiamare il marketing delle identità locali. Come confrontarsi con una tradizione illustre, la propria, se si appartiene a una nazione che si scopre bruscamente periferica? E come ripristinare dialoghi cosmopoliti dopo decenni di isolamento?

La «mutazione» si compie tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento: se un artista come Fontana rimane fedele a un mondo la cui capitale è Parigi, e il cui faro indiscusso è Picasso, Manzoni apre a geografie artistiche atlantiche. Intende la citazione non come mera ripetizione o gioco culturale, ma come pratica distorsiva, satirica e fantastica. «Plagio» e «furto» iconografico, ai suoi occhi, sono modi attraverso cui la Periferia può tornare a parlare di sé e modificare i rapporti che la legano al Centro.

Critici e curatori qualificati partecipano a pieno titolo al negoziato tra culture artistiche e comunità economiche e politiche. Si tratta pur sempre di destare un’idea di Paese, ritrovarla in questo o quell’artista e rilanciare sul piano sovranazionale. Mostre e interpretazioni modellano fantasie comunitarie e progetti di identità cui gli artisti corrispondono (o cercano di sottrarsi) nei modi più diversi, con repliche figurate e tecniche congeniali…” (Link)

Michele Dantini - Geopolitiche dell'arte

“…La storia postbellica dell’arte italiana è segnata dagli equilibri geopolitici e culturali della guerra fredda, e da quello che potremmo chiamare il marketing delle identità locali. Come confrontarsi con una tradizione illustre, la propria, se si appartiene a una nazione che si scopre bruscamente periferica? E come ripristinare dialoghi cosmopoliti dopo decenni di isolamento?

“…La storia postbellica dell’arte italiana è segnata dagli equilibri geopolitici e culturali della guerra fredda, e da quello che potremmo chiamare il marketing delle identità locali. Come confrontarsi con una tradizione illustre, la propria, se si appartiene a una nazione che si scopre bruscamente periferica? E come ripristinare dialoghi cosmopoliti dopo decenni di isolamento?Critici e curatori qualificati partecipano a pieno titolo al negoziato tra culture artistiche e comunità economiche e politiche. Si tratta pur sempre di destare un’idea di Paese, ritrovarla in questo o quell’artista e rilanciare sul piano sovranazionale. Mostre e interpretazioni modellano fantasie comunitarie e progetti di identità cui gli artisti corrispondono (o cercano di sottrarsi) nei modi più diversi, con repliche figurate e tecniche congeniali…” (Link)

sabato 17 novembre 2012

L'utopia dell'isola di Hashima

Con questo post voglio inaugurare una nuova tag, le città invisibili, che trattano di quelle che chiamo città dello spirito dove lo spazio a misura o meno d'uomo ispira il sublime. La buona architettura è quella che sa invecchiare. Probabilmente è l'utopia della costruzione ad aver formato quest'isola che pesca la sua forma nei nostri sogni ma che, resa scheletrica dall'abbandono, ci mostra un'immagine sorprendentemente affascinante. E' in fondo il fascino della rovina, di una nuova acropoli moderna e industriale, ma anche l'angoscia dell'horror vacui, la struttura labirintica, il gioco di prospettive, come si ci trovassimo di fronte ad una costruzione della mente che sa tanto delle carceri piranesiane quanto di rovine antiche. E' forse questa è la sua contraddizione.

L'isola di Hashima sperduta tra le 505 isole disabitate della prefettura di Nagasaki, in Giappone, è un luogo spettrale e affascinante, meta di un insolito turismo. L'isola è chiamata ancheGunkanjima, che significa "nave da guerra", per via dell'aspetto che assume il suo profilo sul letto dell'Oceano: un'isola grigia e decadente, circondata da un grande muro di cemento e i cui edifici prossimi al collasso vanno a delineare la forma di una specie di grande nave da guerra. Questa misteriosa isola fu costruita sopra un'importante miniera di carbone che, nel periodo compreso tra il 1887 ed il 1974, contribuiva notevolmente a rifornire di energia la città di Nagasaki, che si trovava ad un'ora di navigazione. Era un polo minerario talmente importante che decisero di costruire centinaia di appartamenti per i minatori, con scuole, ospedali, palestre, cinema, bar, ristoranti e negozi per le rispettive famiglie. Furono costruiti anche i primi edifici in cemento armato della storia del Giappone, per difendersi dai frequenti tifoni che si abbattono su quelle zone. Nel 1959 l'isola di Hashima arrivò ad avere la più alta densità di popolazione mai registrata in tutto il mondo: ben 3.450 abitanti per km². Gli appartamenti erano come delle celle per monaci, piccoli e soffocanti, e gli abitanti erano suddivisi in "caste": minatori non sposati, minatori sposati e con famiglia, e dirigenti della Mitsubishi e insegnati, che potevano persino godere del lusso di avere una cucina e un bagno privato. La sopravvivenza di Hashima dipendeva interamente dai rifornimenti via terra e se un tifone si abbatteva sull'isola, i suoi abitanti dovevano cercare di sopravvivere per giorni in attesa della prossima nave cargo.

Nel periodo di massima attività l'isola produceva 410.000 tonnellate di carbone all'anno. L'isola di Hashima fu abbandonata dopo che il petrolio iniziò a sostituire il carbone come fonte di energia. Dal 1974 Gunkanjima è una città fantasma. Nonostante sia stato un luogo di sofferenza, di stenti e di morte, Hashima rappresenta un importante pezzo di storia per il Giappone e il suo sviluppo industriale post-bellico. Oggi l'isola è un cimitero di edifici decadenti e destinati al crollo ma, proprio per il suo fascino spettrale, è meta di appassionati di esplorazione urbana e di cineasti. Nel 2005 fu concesso ad alcuni giornalisti di accedere all'isola e da allora tutto il mondo è venuto a conoscenza dell'esistenza di questo luogo incredibile. Fino al 2009 si rischiava il carcere se si provava a mettere piede nella città fantasma ma, nell'aprile di quell'anno, una parte dell'isola è stata riaperta per le visite, anche se, a causa delle condizioni del mare, è possibile accedervi solo per 160 giorni l'anno.

Etichette:

anacronismi,

architettura,

Hashima island,

Impressioni,

Le città invisibili,

Piranesi

Iscriviti a:

Post (Atom)

.jpg)